回顾| 汉服老师话非遗——广彩

彩笔为针, 丹青作线。 纵横交织针针见。 不需锦缎绣春图, 春花飞上银瓷面。

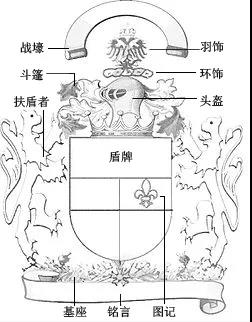

广彩是广州织金彩瓷的简称。出现于清代康熙末年至雍正时期,融会五彩、粉彩等各种彩瓷的技法,在瓷胎上彩绘,入炉烘烧后,重金描画一道,再入炉二次烧成。仿照织锦图案,以金色作锦地,行话称“织金”,多为线描与平涂相结合,花纹布满器体,绚彩夺目。盛于乾隆、嘉庆,发展于道光至光绪时期,终清一代不绝。民国时期受各种因素影响,一度陷入低谷。新中国成立后又重新焕发光彩。2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。 十九世纪广彩金玉满堂图盘 清代中期,我国设置了广州一个“通商口岸”,当时外商下了瓷器订单后,瓷器商人就到江西景德镇采购素白瓷胎运回广州,然后再上彩,烧制,实行来图定制加工,相当于我们今天所说的“私人订制”,再经由当时海外贸易中介巨头——十三行,向外商交货。“式多奇巧、岁无定样”,这样欧洲贵族们都能人手持有一个象征自己身份地位的瓷器。 清道光广彩纹章人物纹碟,这类富足而休闲的生活场景,是清代外销瓷器中的常见纹饰。盘沿下方以金彩绘花体英文字母“JMB”纹章 据说,约与乾隆同时代的法国国王路易十五的宠姬蓬巴杜夫人和路易十六的王后安东瓦奈特都是广彩瓷的“死忠粉”,当时一个熟练的广彩彩绘工人每月平均工资都能达35银两以上(1两白银在清朝≈今日¥750)。 清乾隆广彩花卉瑞典“William Chambers”家族纹章纹咖啡壶,以及其纹章示意图 广彩以浓彩厚涂为特征,主要采用传统的勾勒平涂,纹饰图案程式化,多用斗方图案。结合了西方绘画的透视技法和中国画中的工笔、没骨画法,借鉴欧洲油画技法,用彩浓重,注重明暗变化,富于立体感。图案上既保存了中国传统纹饰,又创造性地采用了西方的历史故事、宗教题材、神话传说和风俗人情为图案加以装饰。 清乾隆广彩人物纹茶叶罐,是18世纪欧洲来华定制成套茶具中的一件。自17世纪茶叶传入欧洲以来,逐步引发了饮茶之俗在欧洲的漫延,由此导致了欧洲来华定制茶具的日益增多。17世纪晚期至18世纪,定制的茶具一般为成套定制 融汇中西,独树一帜的广彩是怎样制作出来的呢!这次请来元墨老师来为大家解说广彩的制作。 挑选白胎是彩绘之前的基础工作,要求瓷胎釉面光滑,不发黄、不发黑、不变形、能坐稳。彩绘前还需做好瓷胎的清洁工作,要先用湿布抹,然后用干布用力抹净,才能开始彩绘。 (1)开幅、车线、令圈。即按照设计图样,用墨计(一种广彩自制计量工具)和上好的墨条将大致的构图。 (2)写瓷黑。用瓷黑(一种广彩颜料,用广东肇庆地区的端砚石粉末制成)在已开好幅的瓷胎上描绘各种纹饰。 (3)填色。在描绘好图案的瓷胎上填上各种颜色。 (4)省面、挞花。在已经填好色的花、鸟、草、虫上还需用瓷黑勾出羽毛、骨、花瓣等,这一步称之为“省面”。在翎毛和堆花中用颜色一笔笔挞出有层次和明暗的花瓣,这一步称之为“挞花头”。 (5)积金、填绿。在填好色的瓷胎上,还需积金填绿。积金指把金填在需用金的空白处。填绿是指在已积好金的图案纹和花果枝干、叶上加上大绿色,有时需添些二绿。 (6)封边、斗彩。彩绘的最后一道工序是封边和斗彩,即在器物边缘涂上金色,再在器物的把、耳处画上纹饰或金彩,这一工序多由负责烧炉的人员完成。 彩绘完的半成品送到炉房后,先要检查产品有无欠色和脱色情况,才正式装炉。半成品入窑后,要逐渐加温,且要保持窑内温度均匀,避免骤冷骤热和受热不均。5-6小时后,窑内温度差不多达到700℃,这时烧炉师傅需密切关注窑内情况,至窑内温度达到700℃时,就要凭经验适时停止加温。停止加温后还需留一点点炭尾让窑内渐渐冷却。烧好后需等3小时才可打开炉盖,开盖时要逐步开,如一次性开启整个炉盖,会造成瓷器爆破现象。产品拿出时要注意逐层取出,以防损坏。 由于时间关系,现场制作只到绘画部分,烧制这次就没有进行。 【专家导赏系列(二) 17-18世纪中国外销瓷上的人物故事纹饰】 感谢参与4月课程的老师及志愿者 主讲老师:元墨

上年广东省博物馆举办了一个关于广彩的“17-18世纪中国外销瓷”展览,感兴趣可以跳转到下面链接,云导赏看看哟。